今回はROBOT魂ブランドより、ビグ・ザムが超弩級アクションフィギュアとなって登場。

ビグ・ザム史上かつてない程の巨大な立体化はファンをどこまで虜に出来るのか?

それでは早速レビューへと参りましょう。

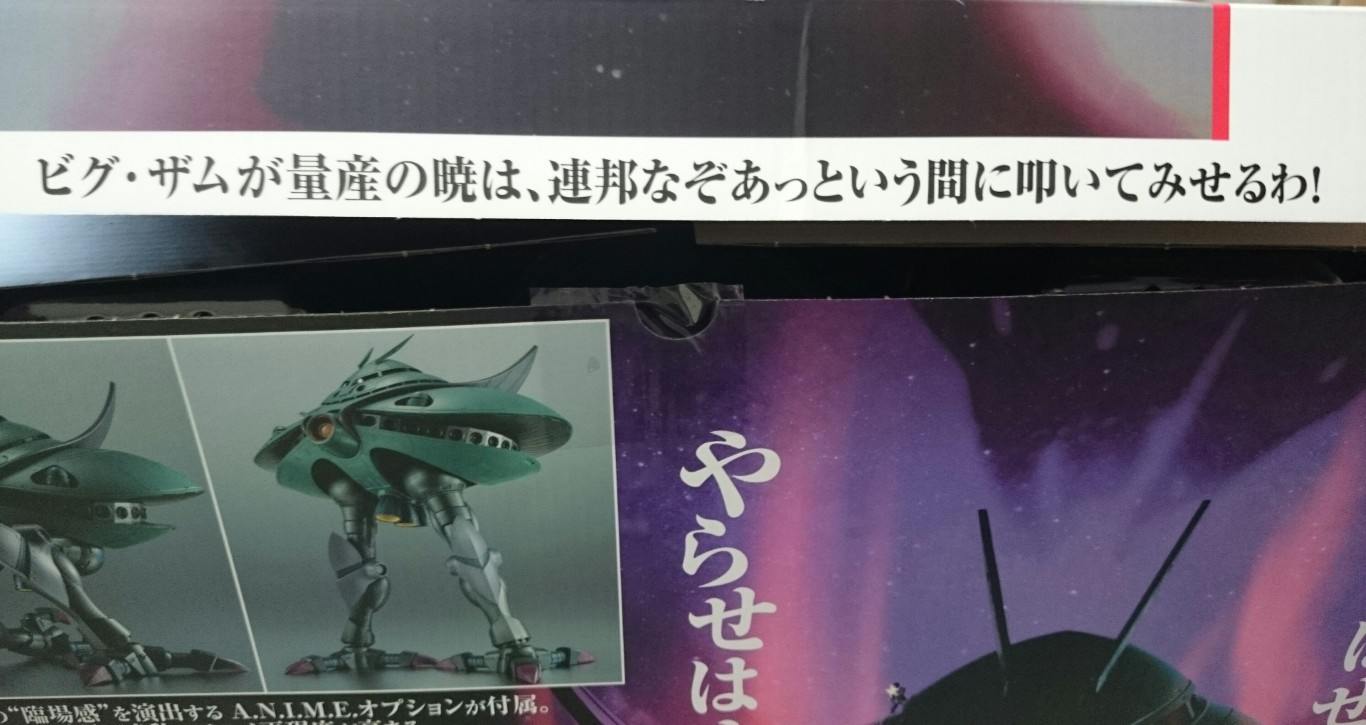

パッケージ

付属品一覧

ブリスターは2層構造となっており、上半身と下半身はそれぞれ分離状態で梱包。

MA-08 ビグ・ザム

「MA-08 ビグ・ザム」は、ジオン公国軍が対要塞攻略用として試作した巨大MAである。

地上での主導権争いを完全に奪われたジオン公国にとって、依然として最終攻撃目標が地球連邦軍本部「ジャブロー」であるのは変わらなかったが、敗走が続く現状において、国力で劣るジオン公国は物量による戦線維持には消極的な意見さえあった。

そのような厳しい状況下に置かれていたこともあり、ジオン公国は単機で戦局を覆す戦略兵器として機能する巨大MAの開発に完全に傾倒しており、そのために様々なMAの研究開発に勤しむことになる。

本機はジャブローを始めとした連邦軍拠点を攻略のため、攻撃力重視のコンセプトを拡大解釈して開発されており、その破壊力は一年戦争時代の機動兵器としては最強最大と目される程であった。

機体は円盤状のボディに、二本の脚部ユニットを接続した独特のフォルムを有し、その特徴的な外観はジオン公国章をモデルにしていると言われている。

ビグ・ザムはその圧倒的な戦闘能力を発揮させるために、機体に大型熱核反応炉(一基35,000KW)を4基搭載し、ジェネレーターの総出力は140,000KWという膨大なものである。

武装は機体中央に装備された大型メガ粒子砲を持ち、宇宙艦艇を容易く撃沈出来る威力を誇るだけでなく、胴体側面には28基ものメガ粒子砲が張り巡らされる等、単独で小艦隊に匹敵する火力を秘めている。

その他にも対空迎撃兵装として、脚部のクローを射出可能な他、近接防御用バルカン砲等も備えていた。

加えて、MAとしてはビーム兵器を無力化する「Iフィールド・ジェネレーター」が初めて搭載され、ビーム兵器による遠距離からの艦砲射撃は全く通用せず、堅牢な装甲に至っては通常兵器を寄せ付けない防御性能を発揮。

また、宇宙空間ではマッハ7という速力で移動可能であり、その推力と加速性も目を見張るものがあった。

その一方で、製造コストはムサイ級二隻分と高騰化し、宇宙空間での冷却機能の問題が故に最大稼働時間は僅か20分が限度となる等、様々な技術的難題も抱えていた。

完成した試作機は、ソロモン要塞の陥落を見越したドズル・ザビ中将自ら搭乗し、残存兵力を逃すための盾となって敵艦隊に突撃。

特にティアンム中将の座する旗艦『タイタン』まで撃沈し、ソロモン戦に投入された第2連合艦隊は壊滅寸前にまで陥った。

ソロモン要塞に侵攻する連邦軍艦隊に多大な損害を与えたが、アムロ・レイ少尉の駆る「RX-78-2 ガンダム」及び、スレッガー・ロウ中尉の「Gファイター」の攻撃によって撃破。

この時、ドズル中将は最後の最後まで抵抗を試みるも、本機の爆発に巻き込まれる形で戦死。

一年戦争終結後、ドズル配下の元副官ラコック大佐率いるジオン残党軍が少なくとも8機保有していたとされており、カラバと共にキリマンジャロ基地攻略に参加した他、ネオ・ジオンから離反したグレミー軍が近代化改修を施したものを隠匿していたとされている。

ということで、『ビグ・ザム』です。

ビグ・ザム史上初となる1/144スケール相当での立体化で、MS IN ACTION以来の大型アイテムとして登場。

まあ、厳密には1/144スケールより多少大きく(1/130スケールくらい)立体化され、タイトルのスケール表記はあくまで筆者の独断で付けています。

とは言え、HGの縮尺定義では概ねイメージ通りと了承して頂ければ幸い。

フォルムやスタイルはA.N.I.M.E.の名を冠しているだけあり、原作に準じた姿かたちではあるものの、概ね一般的に浸透したビグ・ザムのイメージ。

全身には今回の立体化に際して新規にパネルラインが追加され、巨大化故の欠点である面の間延びを回避しており、情報量は適度に与えられているので合わせ目も目立たない等の副次的な効果も獲得。

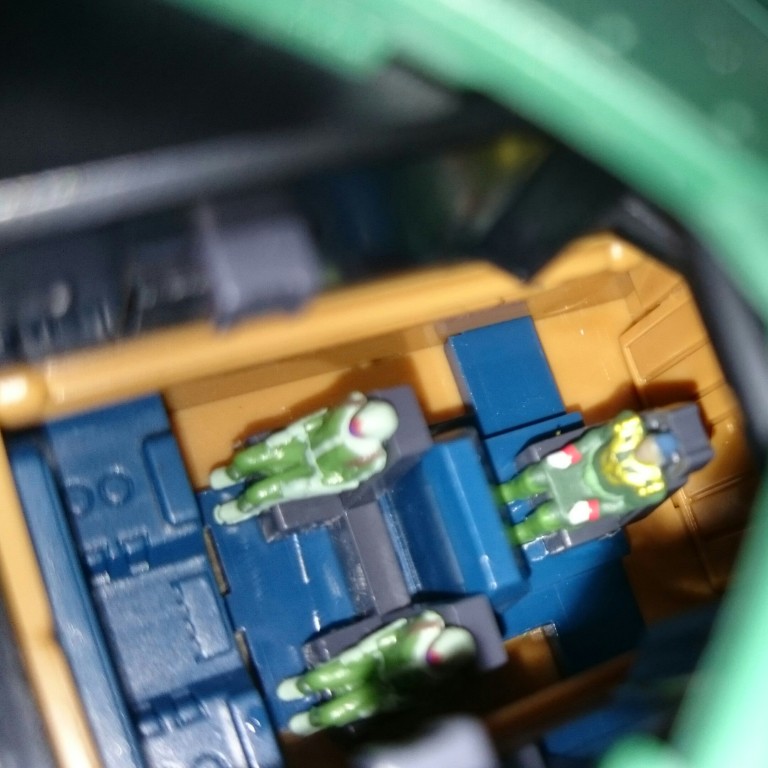

色分けはガンプラのマルチカラーインジェクションに近い、パーツ分割と成形色で設定配色を再現しており、塗装箇所はごく一部か付属のキャラクターフィギュアくらい。

また、脚部は設定の名残か切り離しも可能で、あまりの巨体故に開封前に至っては胴体と別に同梱された仕様。

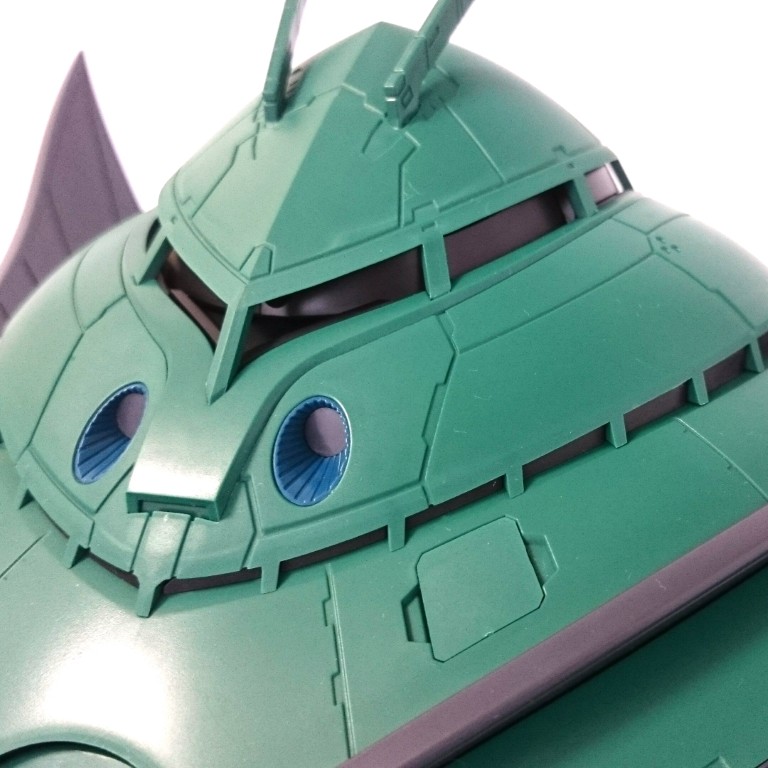

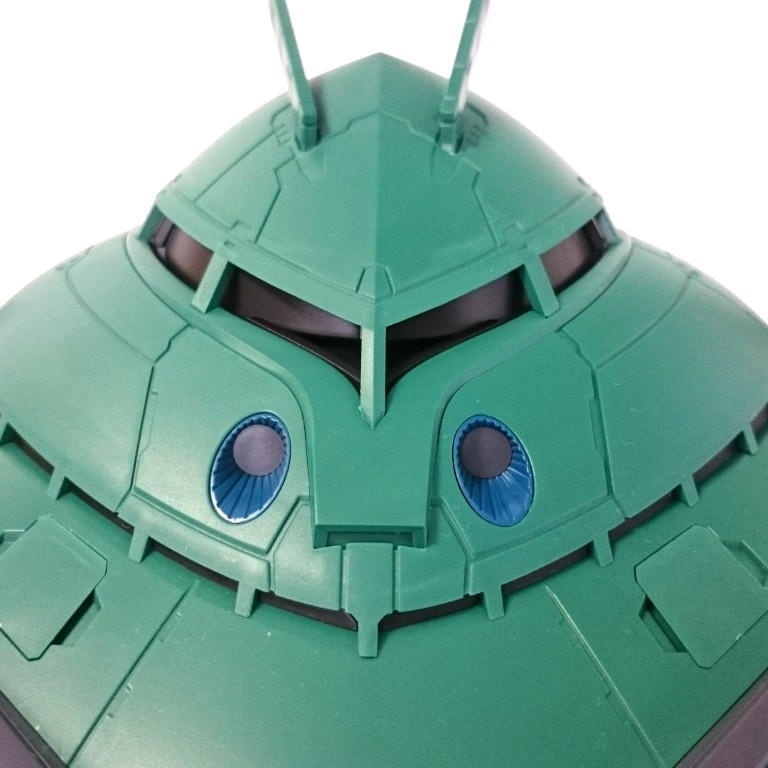

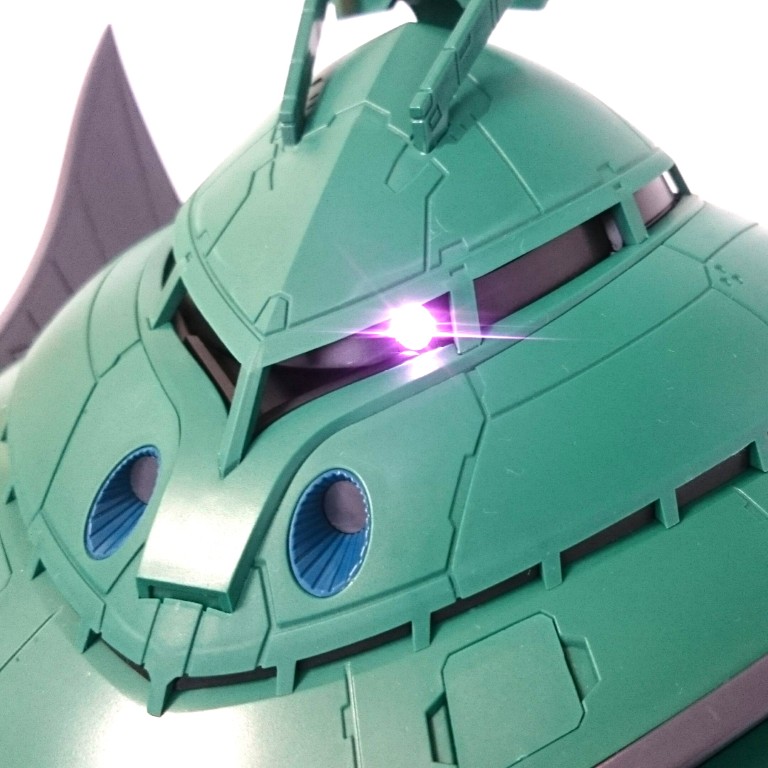

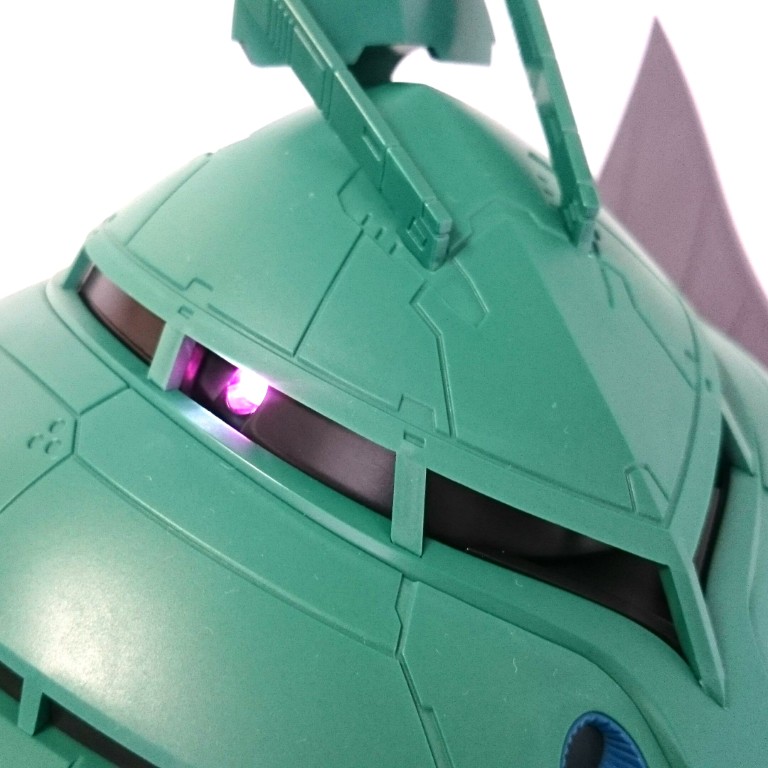

頭部

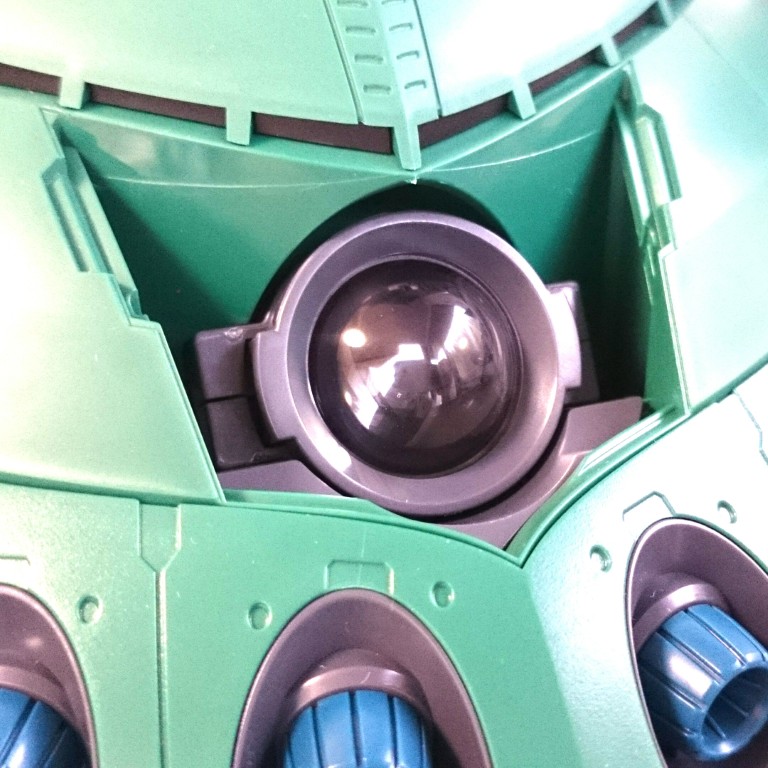

顔や頭部に相当する部分は、水陸両用機のように体に埋没した形で再現。

モノアイ直下の105mmバルカン砲も色分け・造形化。

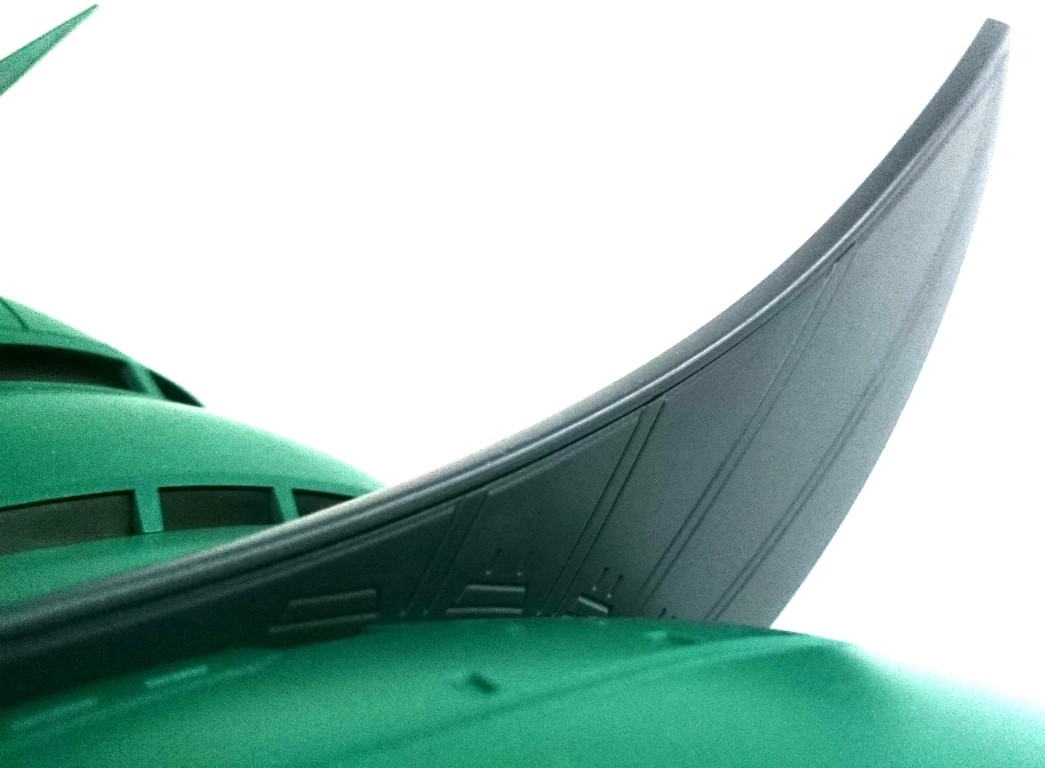

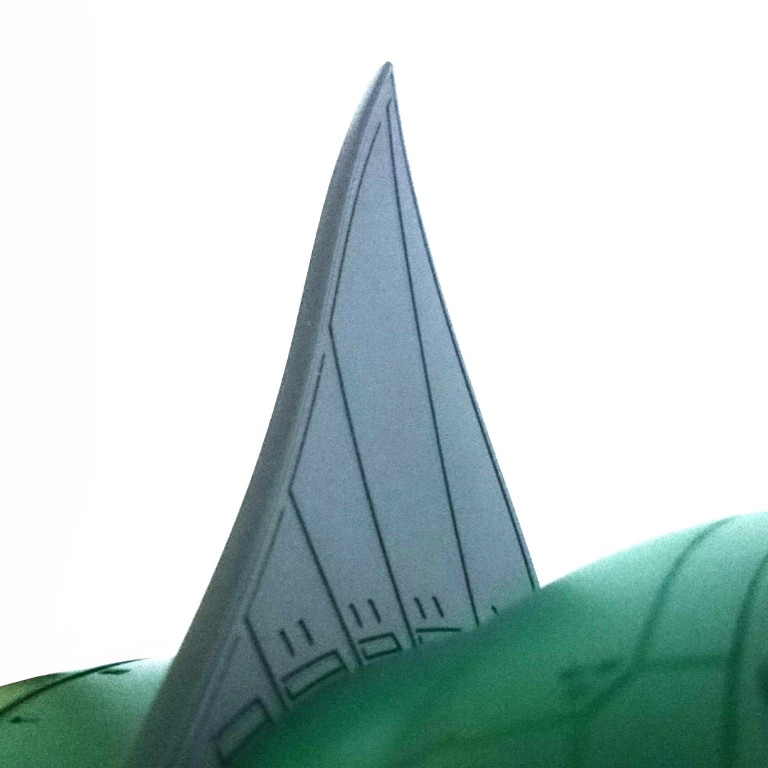

ブレードアンテナはシャープに造形化。

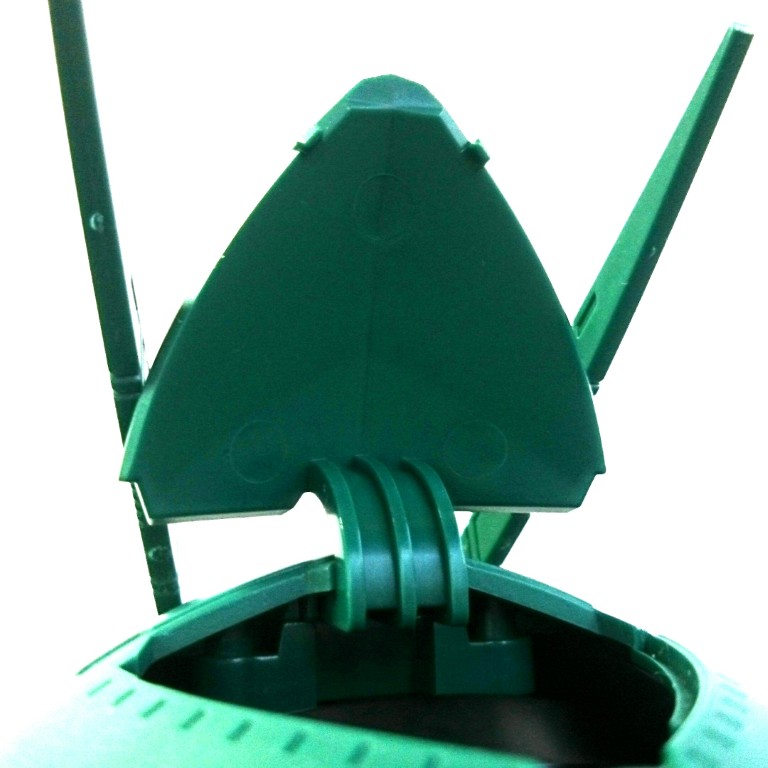

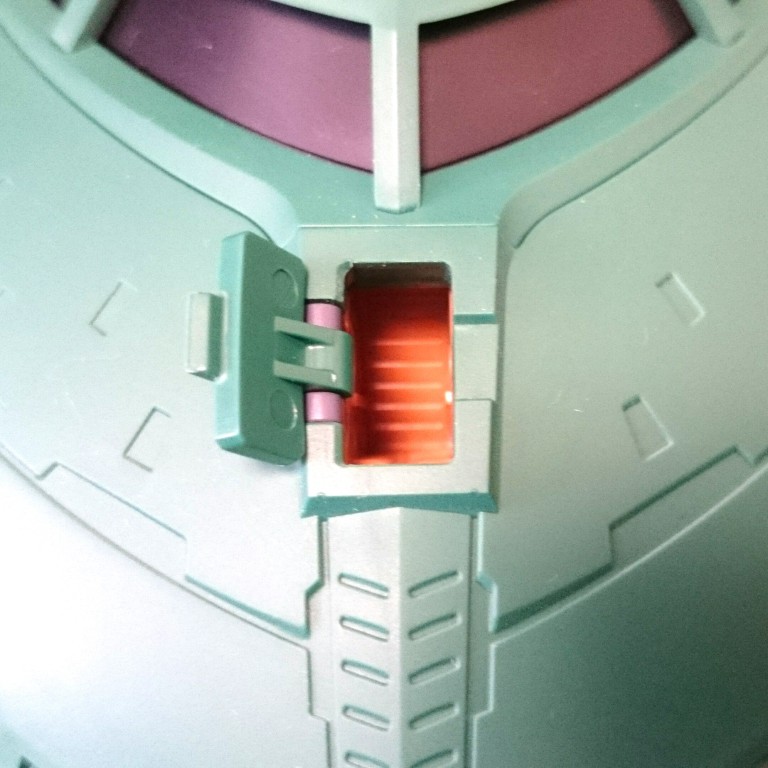

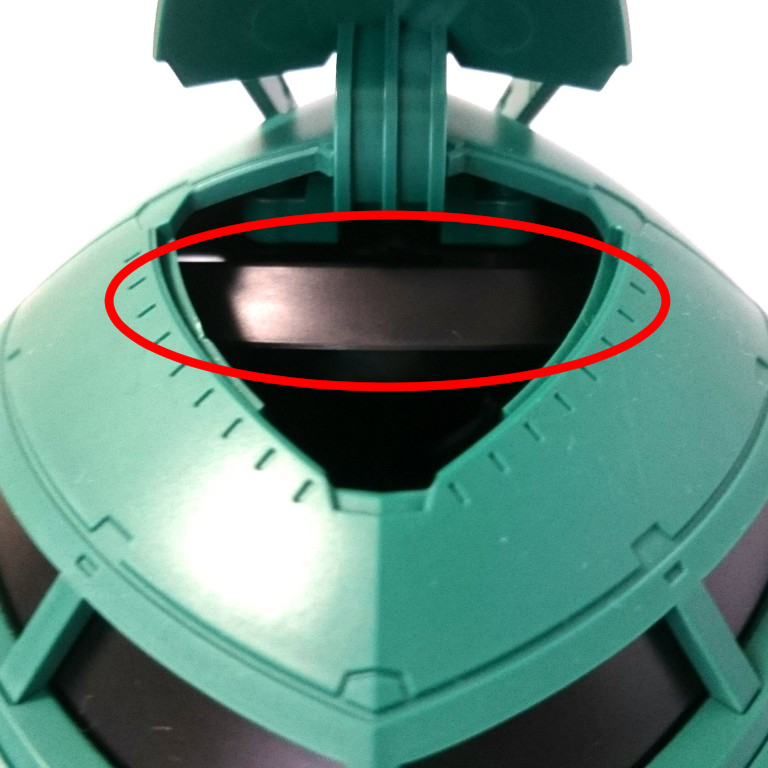

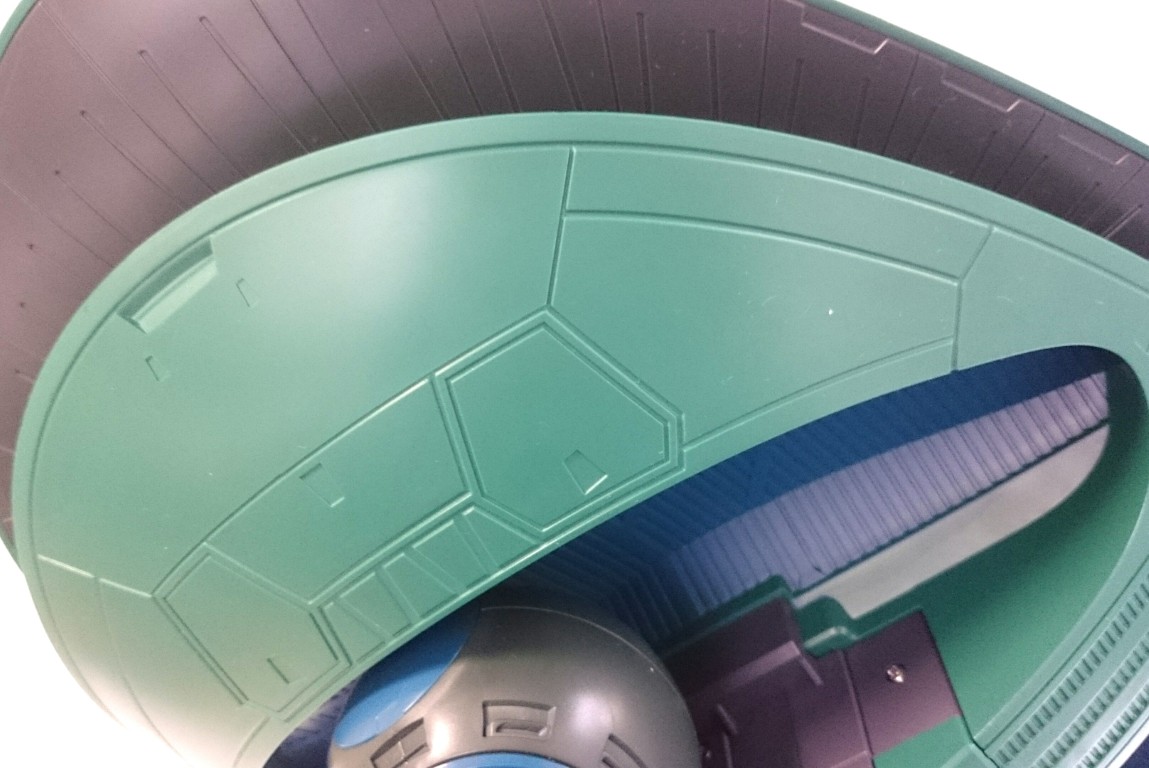

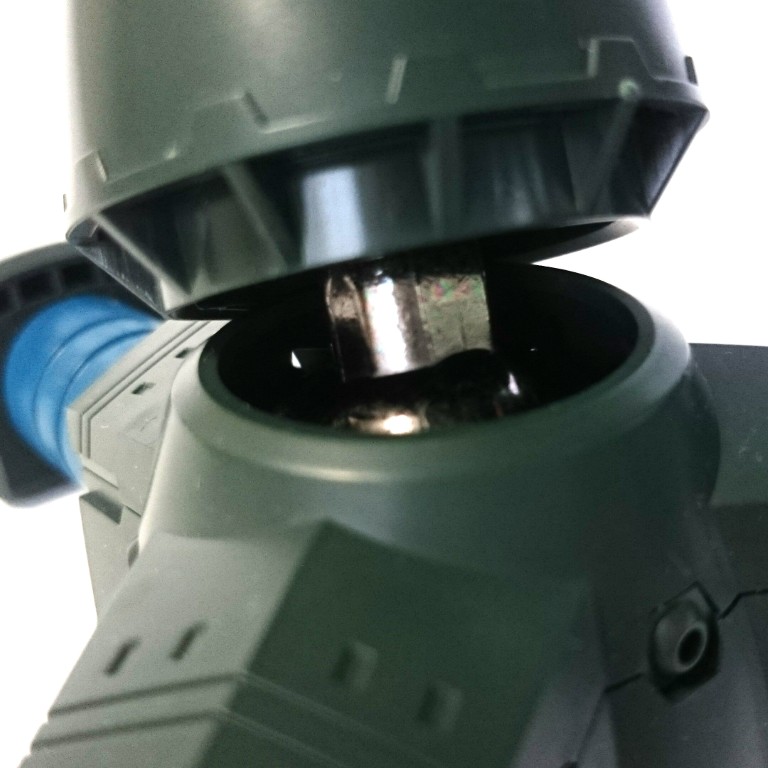

頭頂部の装甲は開閉可能。

装甲裏側のディテールは皆無で、この部分だけ見ると大味で少しばかり残念な印象。

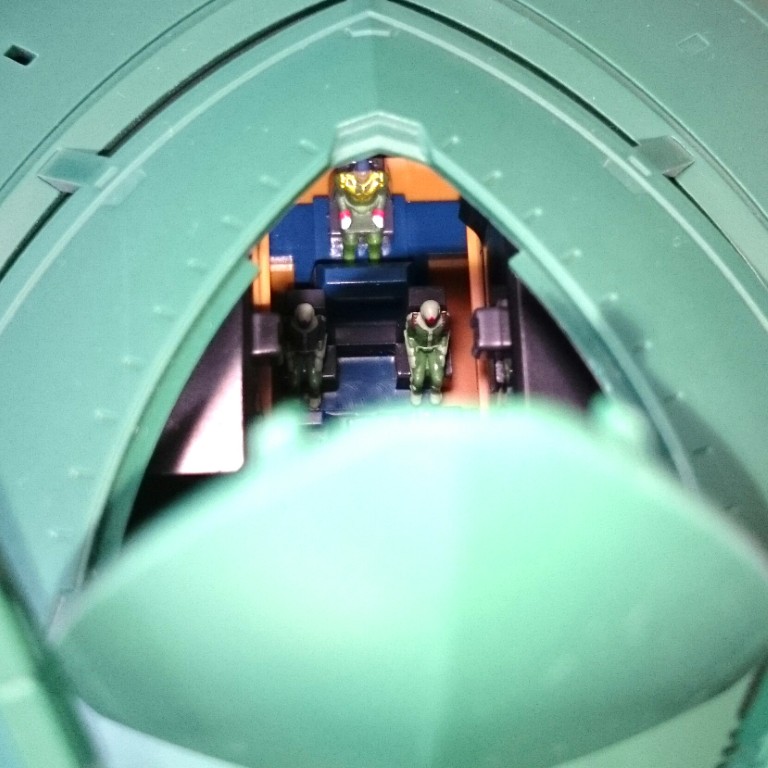

タラップの先の出入り口も開閉式で、こちらは内部構造も精密に造形化。

スーツ着用と言えど生身でガンダム相手に機関銃を構えるドズルのフィギュアも付属し、ガンダム史上屈指の名シーンも再現可能。

コックピット内部にはドズルと配下のパイロット二人が鎮座。

試作品やパッケージでは無塗装だったものは、製品版ではしっかりと丁寧に塗分けられ済み。

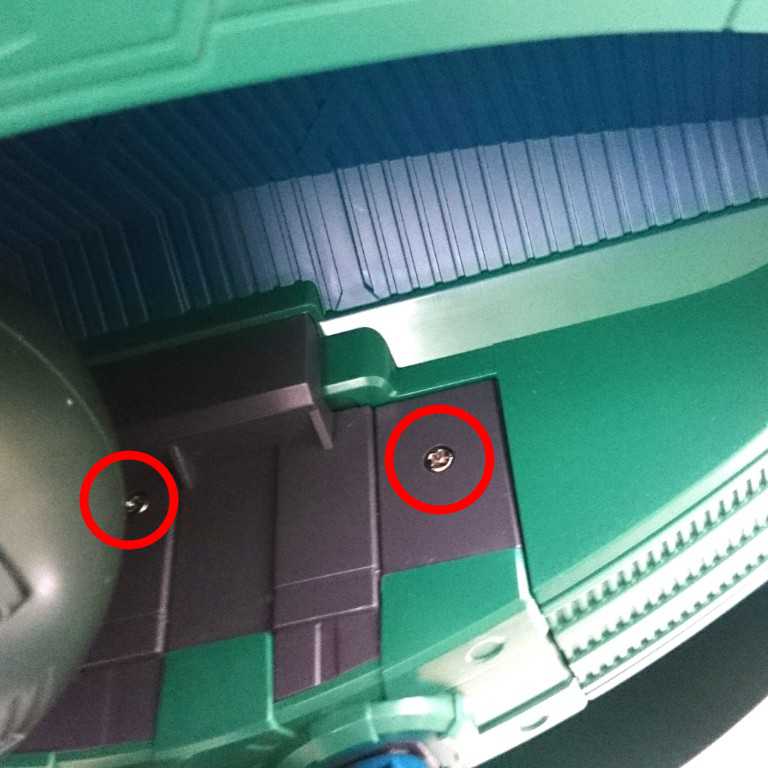

電飾スイッチも内部に設置され、モノアイ用と背部投影機用の2種がそれぞれ用意されている。

右側のスイッチがモノアイ用、左側が背部投影機用。

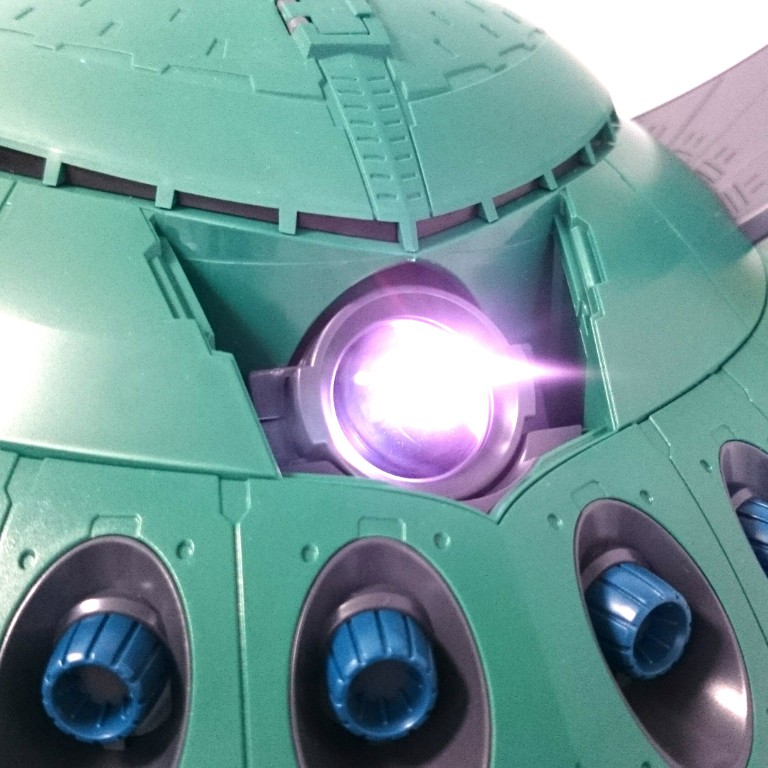

モノアイはクリヤーパーツ化され、発光ギミック内蔵

さらに、モノアイ自体は左右に可動。

モノアイは後頭部のダイヤルを左右に動かす事で可動。

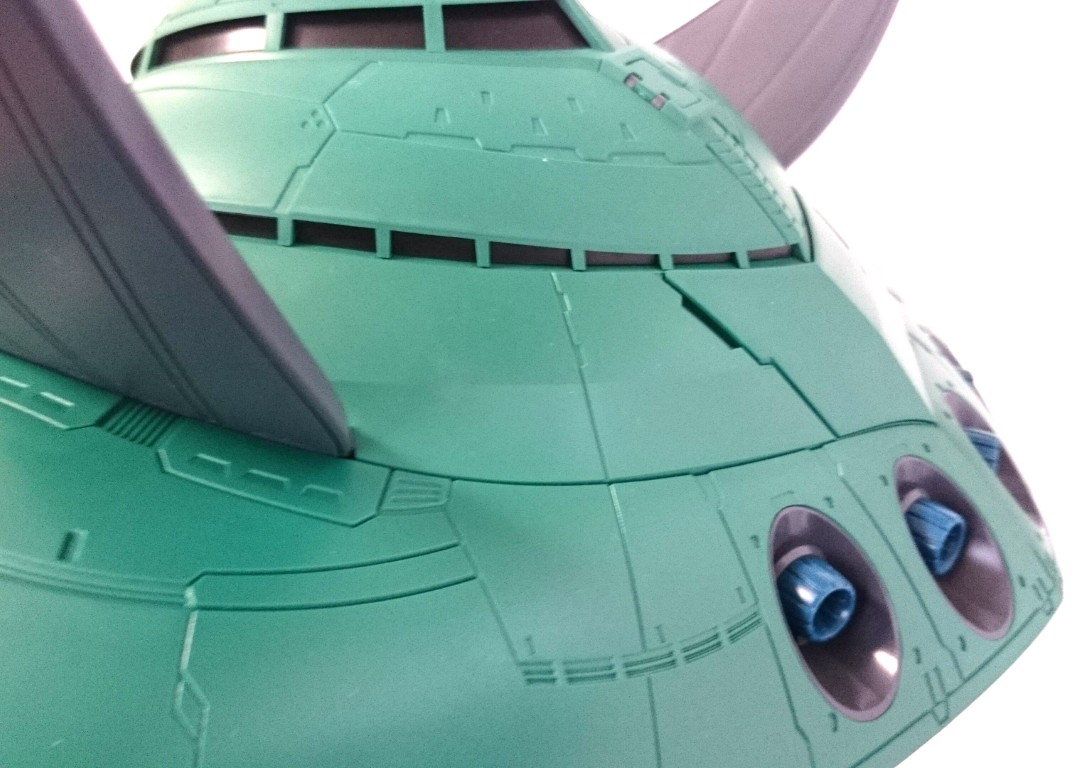

胴体

楕円状・円盤型の個性的な胴体。

腕部に相当するものは存在せず、足だけ突き出た異色のフォルム。

背部のスラスターはノズルまで再現。

胴体に限らず全体にシボ加工が施されているので、艶はある程度抑えられておりチープな印象は見受けられず。

本体から突き出た放熱フィンはシャープに造形され、モールドも精密に施されているのが魅力。

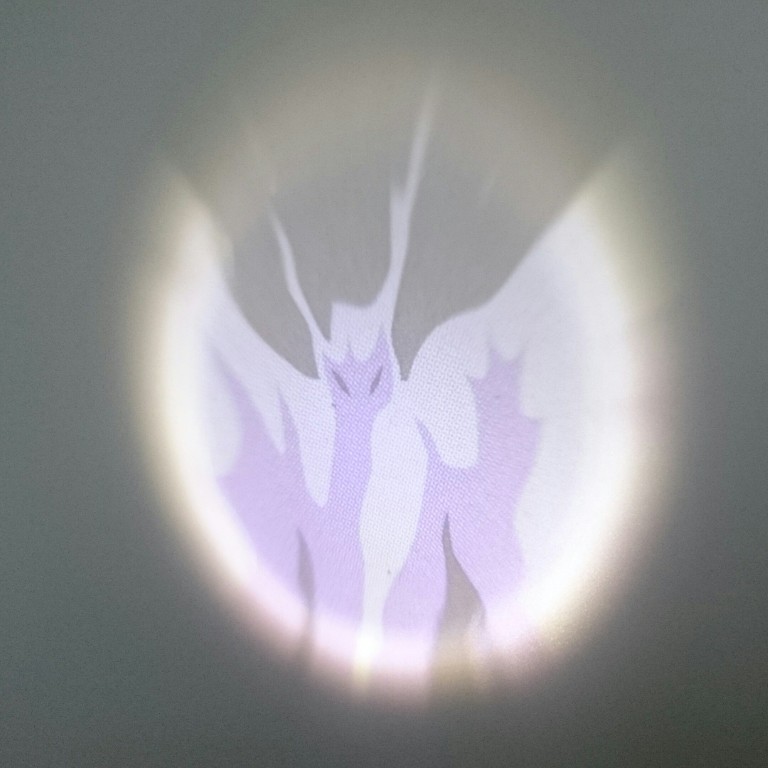

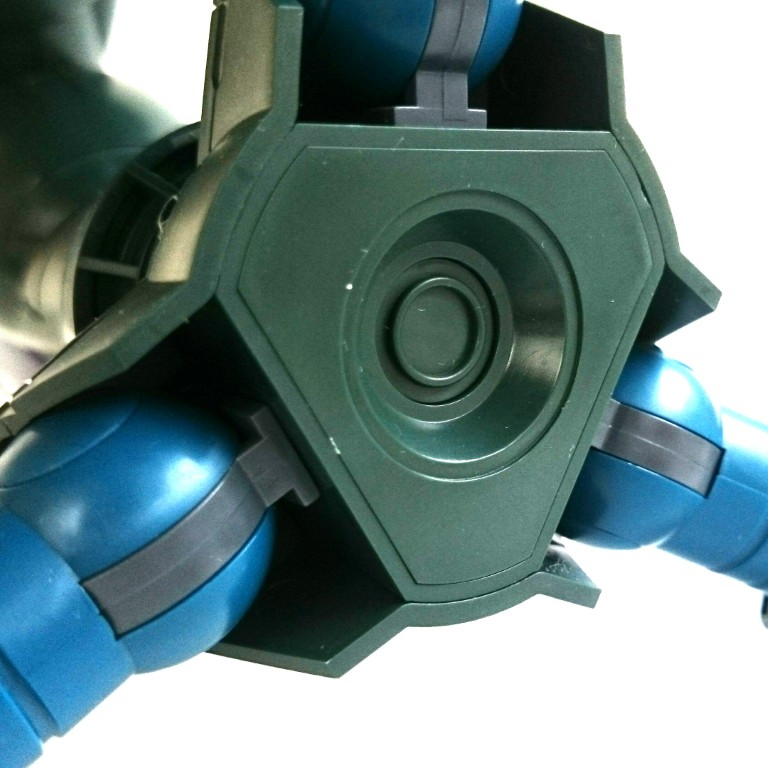

背中のカバーを外すとレンズ搭載の投影機が露わに。

電飾ギミックを使用する際はスコープごと引きずり出す仕様。

怨霊はTV版か劇場版の2種選択式。

パネルを逆さまにセットしたら本体へ挿入。

適当に壁に映せばOK.

ピントが合わない場合はレンズを引き出すか押し出して調整。

各メガ粒子砲台はクリヤーパーツ成形で再現され、ビーム砲内部も精密なディテールで造形化。

大型メガ粒子砲(フロントビーム)は上下に可動。

左右の円錐部分はメガ粒子砲の点灯スイッチで、上部を回して発光する仕組み。

ツマミの部分にツメカケがあるので、それを少し捻るだけで点灯・消灯を切り替え可能。

左側のスイッチが大型メガ粒子砲発光。

右側が小型メガ粒子砲用スイッチ。

当然、両方のスイッチを回す事で一斉射も再現可能。

薄暗い部屋であれば一層迫力満点のディスプレイが可能。

電池BOXは本体に内蔵され、単4電池×3本使用。

下半身

ずんぐりむっくり円盤型ボディの本体に反して恐ろしい程の美脚。

合わせ目やゲート痕等はほぼ目立たず、雑な処理もされていないので、近くで凝視しても見栄えは非常に良好。

脚部自体のフォルムは極めて優秀で、ディテールも本体同様に精密に施されているのが特徴。

可動範囲も非常に広く取られており、様々なアクションに対応。

また、従来では考えられなかった立膝姿勢を難なく可能にするジオン驚異のメカニズムを再現。

股関節は軸関節にクリック機構を設け、広範な可動域と保持力を両立。

膝関節も同様にクリック機構を採用し、大腿部はロール可動。

膝裏の装甲はスプリング内蔵で、膝曲げ時は連動して内部に収納される構造。

足裏は簡易的ではあるものの、バーニアノズルを再現。

足首関節はダイキャスト製。

これにより、本体の自重を支えるのに必要十分な強度・保持力を確保。

つま先もフレキシブルに可動。

ボールや標準サイズのMS程度なら鷲掴み出来る程の可動域・保持力を有しているのも特徴。

また、ビグ・ザムのお家芸とも言える対空ミサイル(爪)も着脱可能。

一方でパーティングラインや合わせ目等、目立つ部分は目立つものの、遠目からではそれほど気にならないレベル。

また、ビスも人によっては目立ち違和感を覚えるので、何かしら設計段階で上手く処理して欲しかったところ。

比較

一般的なHGと比較

1/144スケールの戦車、装甲車、MS等と比べるとまさに規格外の大きさ。

ホバートラック等は現実世界の装甲車より大型にも関わらず比較にならない質量差。

ちなみに、歩兵視点で見ると頭頂部は見えない高さ

BGZMDKSG

MIA版との比較

MIA版と比べると、サイズだけでなくディテールも全く異なる両者。

特にオーバーディテール気味だったMIA版と比べ、今作は丁度良い塩梅に落ち着いている状態。

プロポーションもボディ(特に上下)の厚みがあるMIA版と比べ、ROBOT魂ではより自然なプロポーションへと昇華され、万人がイメージするビグ・ザム像を確立。

サイコ・ガンダムやデストロイガンダムの時点でもそれなりに巨躯を体感出来る光景ながら、ビグ・ザムの場合は足元から頭頂部までのサイズでがまさに規格外。

これら巨大MS本体でもビグ・ザムの下半身までしか届かず、いかに全高約60mの巨体が別次元なのか痛感する威容。

さらに、横幅もあるため想像以上に巨大。

こう色々と並べると、一層1/144スケールの戦艦大和が欲しくなるなぁ・・・

オプション

付属品は専用の支柱に加え、小物がいくつか同梱。

ディスプレイスタンド

専用スタンドは金属製の支柱で本体を支える仕様。

しかしながら、何とも味気ないシンプルなデザインで、ジオン公章等のプリントが施された専用台座だったら尚更良かったのが率直な印象。

CCSTOYSやインフィニティスタジオは、作品ごとに必ずロゴやタイトル名入りの箔押し台座を用意していたというのに、まことに遺憾。

支柱はダイキャスト製で、本体を支えるには申し分ない強度を保有。

フィギュア本体の安定性は問題無いものの、地震等の自然災害も考慮すると箱から出した後のディスプレイ時は必須。

ちなみに、角度調整等は不可能。

ちなみに、浮遊した状態を再現したい場合は、何かしらターンテーブル等で高さを確保出来れば可能。

注意点として、バランスが非常に不安定となるので、長期間の維持は避けて写真を撮る時のみに限定しないと、バーニア基部が折れる可能性大。

いくつか気になる点として、ゲート痕がクリヤー成形な分、雑な処理が目に付く。

魂STAGE用ジョイント

別売の魂STAGE支柱と接続するための基部が2個付属。

ドズル・ザビ(ノーマルスーツ着用)

最後の足掻きとして単身ライフルを構えたキャラクターフィギュアも付属。

本体にはそのまま取り付け可能。

投影機の電飾ギミックと併せて名シーンをお手軽に再現。

アクション

ということで、『ROBOT魂 ビグ・ザム』でした。

総評としては、バンダイ放つ渾身の一作と自負するだけあり、スタイル、可動、ギミックとあらゆる面で過去の立体物を凌駕する屈指の完成度。

特に1/144スケール相当で立体化された全高46cmもの巨体こそが特徴であり、その持ち味を活かしつつ脚部の広範な可動や発光ギミックまで両立。

特に電飾は全てのメガ粒子砲だけでなく、ジオンの栄光を自称する背後の怨念まで再現するこだわりで、これまでにない意欲的な試みを多数導入されているのは大きな魅力。

HGUCは主にMSの商品化がメインなので、MA等のユニークなものの立体化はROBOT魂と棲み分けが今回で確実に鮮明になった印象。

この分なら、サイコ・ガンダムと然程サイズが変わらないラフレシアの商品化にも希望が見えつつある(製品化されるとは言っていない)

表面のパネルラインはかなり精緻に施されている関係で、HGUCやROBOT魂よりかはRG等に近い外観であり、同スケールの立体物を並べた際はRGシリーズの方が違和感なくディスプレイ可能。

特にRGブランドでは、ガンダム、ザクⅡ、ズゴック、ジオングとファーストは他作品に比べてラインナップが多いため、今回のROBOT魂ビグ・ザムと並べた際の相性は良好。

ドム(リック・ドムとのコンパチ仕様)とゲルググもRG化するんだよ、おうあくしろよ。

不満点はこれといってないものの、これでメガ粒子砲再現用エフェクトパーツでも付属していれば完全無欠の唯一無二のアイテムになり得たのが残念なところ。

あと、専用スタンドが簡素過ぎて本体の完璧な出来栄えに反して粗雑にすら見えるくらい・・・後でそれとなくジオン公章をプリントした専用台座も用意する予定。

全ガンダムファン垂涎の的であったビグ・ザムが、ようやく1/144スケール準拠の大型フル可動モデルとなって消費者の元に届けられたのは非常に感慨深いものがあるものの・・・

反面、昨今の物価高のあおりを受けてか、販売価格は驚愕の55,000円(税込)となり、これはROBOT魂過去最高額にのぼる水準なうえ、プレミアムバンダイのみでの受注販売なので生産数もそこまで多くない。

(値段も)圧倒的じゃないか・・・たまげたぁ。

今後は中古取り扱い店でも主に7~8万円から10万円での販売も予測され、コアなファン層からは数倍に見込むとの憶測も飛んでいますが、それでもあくまでガンダムマニアだけの話なので一般層から見れば些細な問題。

しかしながら、HGUCデンドロビウムやHGUCネオ・ジオング等がプラキットとして2~3万円台なので、塗装済み完成品でド派手な電飾ギミックまで完備したフルアクションフィギュアとしては5万円台でもよく価格を抑えられたものだと感心したい所。

プラキットで製作代行を依頼すれば組み立てだけでも定価と同額を請求されることもあるので、モデラー以外は結局は今回のビグ・ザムと同等以上の出費となるので差引ゼロ。

資金に余裕のある社会人はともかく、資産が皆無に等しい幼くしてガンダムの虜となった男児達には非常に厳しい現実が待ち受けているのも事実。

余程のマイナー機好きならともかく、それ以外は特に意識する必要はないものの、敵も味方も存在感と魅力を放つメカニックを多く輩出するのがガンダムの良さであり、悪ささ(主に浪費的な面)でもある。

特にビグ・ザムをプレイアブル機として使えるゲームの影響が大きいですね、クォレハ・・・

皆も同スケールのスケールモデルと併せて、宇宙世紀の巨大兵の大きさを体験しよう!(提案)

バンダイがサンライズ(特にガンダム関連)の版権を手中に収めているとは言え、他社の塗装済み完成品もそれらに物価高に付随する形で高騰しているので、今回はバンダイのビグ・ザム商品化はコストパフォーマンスの面も含めて敢闘賞にも匹敵する奮闘ぶり。

今回の健闘を称え、元々の単元株に加えさらにバンダイへの株を追加で購入しましたので、今後も同社が革新的かつ優れた新商品で筆者を魅了する度に同社株を買い付けする事を宣言。

ノイエ・ジールも立体化したらもっと追加投資してやるゾ~・・・

それでは皆さん

楽しいホビーライフを。

オススメ記事

レビューお疲れナス!

はえ^~すっごい大きい…発光ギミックもいいゾ~コレ! でも五万円は高スギィ!

いくらガノタでも買うの迷うと思うけどな〜俺もな〜、でも欲しい気もわかるわかる(心変り)

まりあな兄貴

コメントアリシャス!

>はえ^~すっごい大きい…発光ギミックもいいゾ~コレ! でも五万円は高スギィ!

確かに生活に余裕ない人には痛いですね・・・これは痛い。

でもこのボリュームとギミックだと当たり前だよなぁ?

RIOBOTでも普通に一体4~5万近くするようになったと考えると割安に思いますねぇ!

>いくらガノタでも買うの迷うと思うけどな〜俺もな〜、でも欲しい気もわかるわかる(心変り)

余程の物好きでもなければ買わないと思うんですけど。

でもガンダムは脇役メカの方が個性的でカッコいい場合が多いからね、しょうがないね。

この調子でMA立体化前向きに考えてほしい、ほしくない?(同調圧力)

初コメ失礼します。ンアーーーッ!!!スケールも値段も高すぎる!!でも劇中だと倍以上デカく描かれていた記憶が……やはり設定と絵的なかっこよさは別ってはっきりわかんだね。あとレビューが丁寧でいいゾ~このブログ!!

かいとーむーにん兄貴

コメントありがとナス!

>初コメ失礼します。ンアーーーッ!!!スケールも値段も高すぎる!!

みんないつも初コメしてんな(ホモ特有の伝統芸能)

まじで最高な玩具Machine!

完璧なMA体型で程よい肉付きで、見てても凄いし可動もいいし、電飾のかっこよさ五感で感じさせてくれるのはマジで気持ちいい。

他のやつはつまらなくなるよ、マジで(他ブランド否定)

でも、ンアーッ! BGZMが(全ての面において)デカすぎます!

こんなの棚に入らないみたい!(汚部屋難民救済措置不可避)

>でも劇中だと倍以上デカく描かれていた記憶が……やはり設定と絵的なかっこよさは別ってはっきりわかんだね。

媒体によっては100m超えてるんですが、それは・・・(サンライズ名物ガバガバパース)

でも大きい事はいいぞ~コレ!

特に1/144スケールだと地味にHGだけでなくミリタリーモデルとも並べられて、大きさの疑似体験とコレクション性の相性があぁ^~いいっすねぇ~

>あとレビューが丁寧でいいゾ~このブログ!!

お褒めの言葉アリシャス!

ただ、語録まみれで申し訳ナス!

他サイトとの差別化を図る手段が他に無かったので、お兄さん許しちくり~(誠意を見せない投稿者の屑)